「分かっているのにその通りに行動できない」

「頭では理解できるのに気持ちが追いつかない」

こういった経験は読者の皆さんにもあるのではないでしょうか?

ダイエットやトレーニング、仕事や勉強など、日常生活のあらゆる場面で誰もが直面する現象です。

この現象をネットやYouTubeで検索してみると、そのほとんどでは「意識」と「無意識」の違いが原因であると説明されているようです。

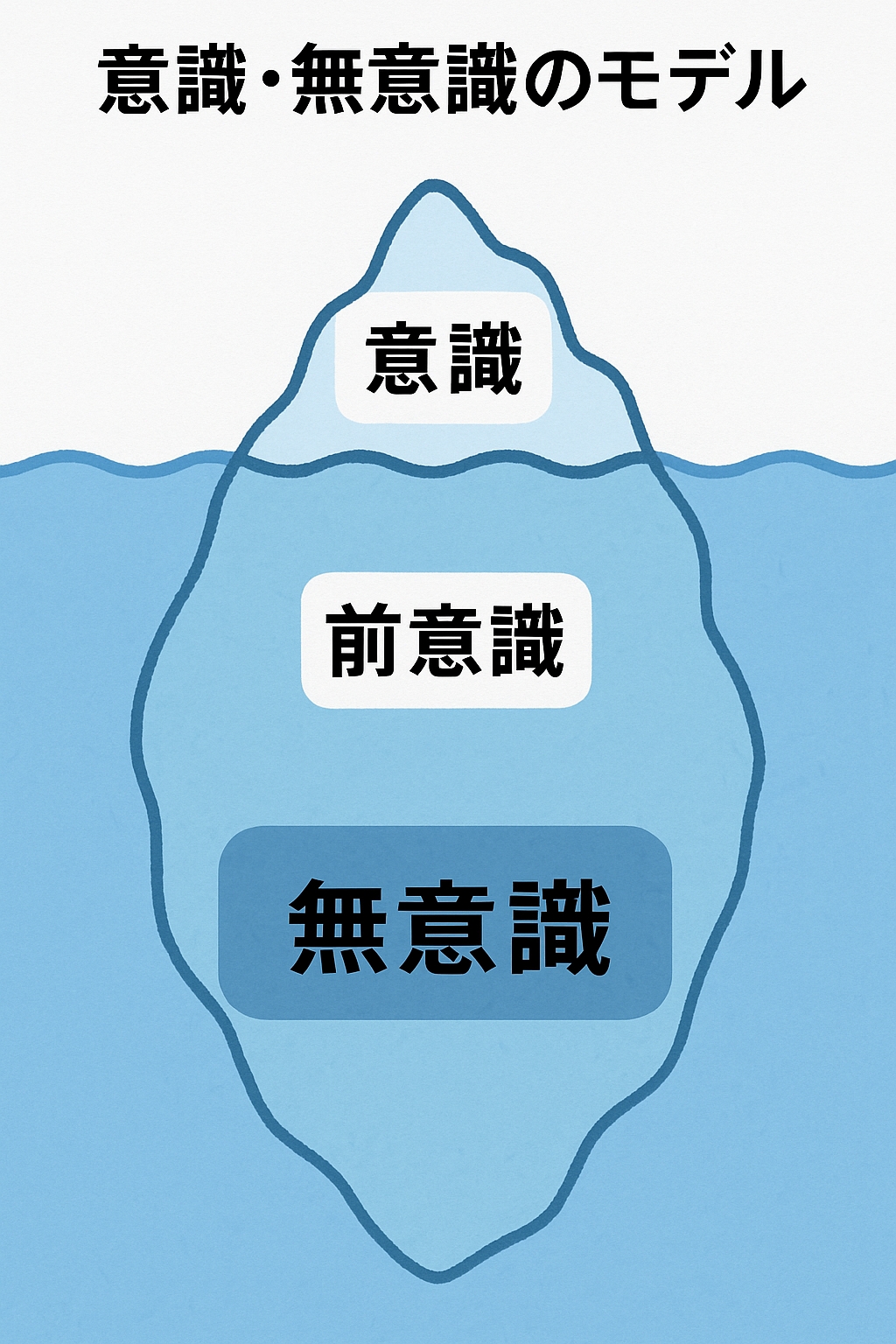

心理学者フロイトが提唱した氷山モデルにおいて、人間の心は氷山に例えられます。水面上に出ている「意識」はほんの一部で、大部分は水面下に隠れた「前意識」と「無意識」が占めており、この無意識の領域が人間の行動に大きな影響を与えるとされています。

フロイトは人間の心を氷山に例え、「意識」「前意識」「無意識」の3層に分けました。

- 意識: 今まさに自覚している思考や感覚(例:この記事を読んでいる自分の気持ち)

- 前意識: 普段は意識していないが、注意を向ければ思い出せる領域(例:昨日の夕飯、友人の名前)

- 無意識: 自分では気づけない深層の欲求や感情、過去の体験に基づく反応(例:なんだか怖い、なぜか嫌だという直感)

このモデルでは、氷山の大部分を占める無意識が行動に強く影響するとされます。つまり「意識では理解しているのに、無意識の力によってブレーキがかかり行動できなくなる」のです。

ただ、この「意識」とか「無意識」という言葉、あまりにも抽象的で分かりにくい(イメージしにくい)と感じる人は多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、この現象をより具体的に落とし込む為に、脳の仕組み(神経科学)から解明し、実際に行動に移すためのヒントを紹介していきたいと思います。

この記事で分かること

- ✅ なぜ「頭では分かっているのに行動できない」のか?

- ✅ 脳の仕組みや神経科学の観点から解明

- ✅ 知識を「本能」に変えるために必要なこと

頭では分かっているのに行動できない・・・その具体例

「頭では分かっているのに・・・」——皆さんにも以下のような経験は一度はあると思います。

- 夜更かしすると翌日つらいと分かっているのに、ついスマホを見てしまう

- お菓子やジャンクフードを控えたいのに、目の前にあるとつい食べてしまう

- 勉強や仕事を早めに片付けたいのに、「明日やろう」と先延ばししてしまう

これをトレーニングに置き換えると、以下のようなことが挙げられます。

- 正しいフォームが大事だと分かっていても、重さを追い求めてつい反動を使ってしまう

- オフの日を取った方が回復に良いと知っていても、ついジムに行ってしまう

- 筋肥大には睡眠が大事だと理解していても、つい夜更かししてしまう

- 過去の自分との比較が大事と言われても、つい他人と比較して落ち込んでしまう

- 理想のトレーニングフォームを頭ではイメージできるのに、実際はその通りにできない

こうした「頭では理解しているのに、その通りに行動できない」というギャップは、意志の弱さから生まれると思われがちですが、実はそうではなく”脳の仕組み”によるものなのです。

脳の仕組み

人や動物の脳には、その部位によって役割が異なることが分かっています。

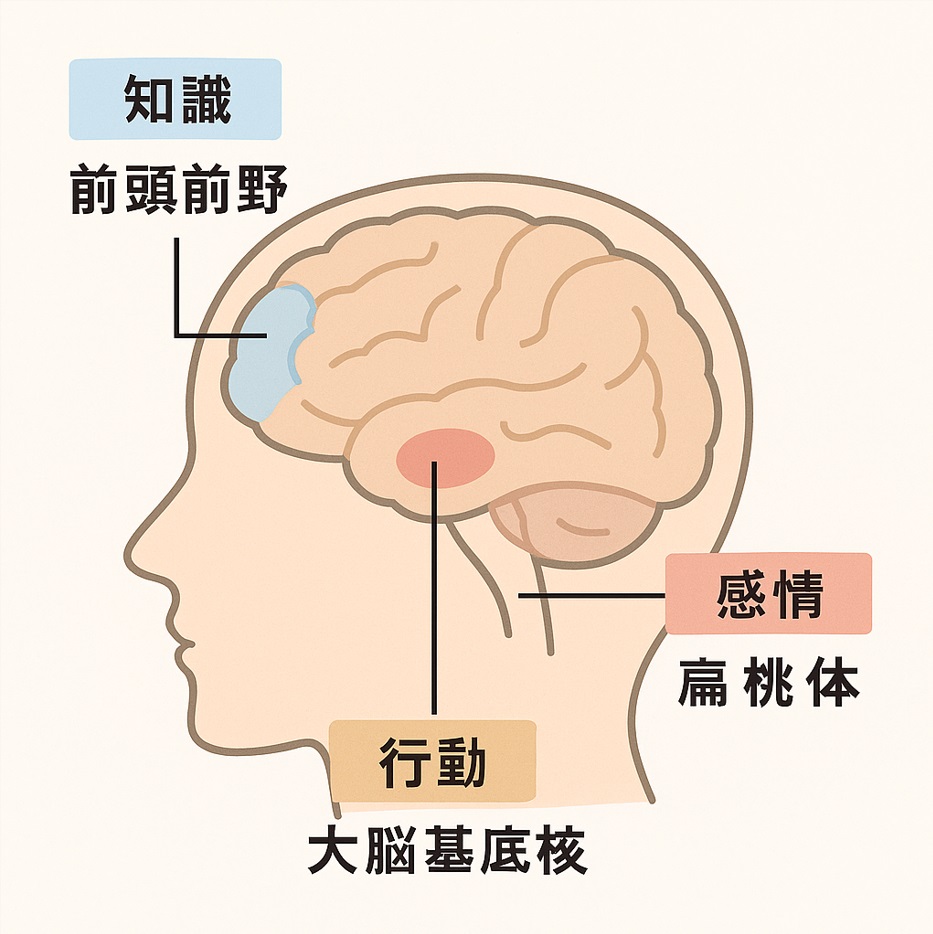

例えば、本やテレビなどで得た知識は前頭前野(理性や思考)に記憶されますが、行動を司るのは大脳基底核、感情を司るのは扁桃体です。

そして、各部位の間には神経回路が繋がっており、互いに連携を行うことで感覚の情報処理や思考、運動制御などを行っています。

しかし、知識を司る前頭前野と、行動を司る大脳基底核の回路の結びつきはそこまで強くありません。つまり知識を頭(前頭前野)に入れただけでは、行動に必要な大脳基底核には直結しないということです。

一方で、感情を司る扁桃体は大脳基底核と密接に連携しているため、感情が行動を後押しするのです。

感情を司る偏桃体は大脳基底核と密接に連携している

つまり、人や動物は知識を得ただけでは行動に結びつきにくく、それが”感情と結びついた“ときに初めて行動できるのです。

これを裏付けるような実験は過去にいくつか行われているので簡単に紹介します。

【ダマシオの患者研究(情動マーカー仮説)】

神経科学者アントニオ・ダマシオが1994年に行った研究。

前頭前野を損傷して感情処理が弱くなった患者は、知識的には理解できるのに”意思決定ができなくなった”ことを立証した。

例:昼食に何を食べるか、どちらのレストランを選ぶかすら決められなかった。

👉 感情が伴わないと、選択や行動が成立しないことを示した。

【アイオワ・ギャンブリング課題(Iowa Gambling Task)】

こちらもダマシオが行った心理実験。

参加者に、少しずつだが確実に利益が出る”低リスク”なカードと、短期的には利益があるが長期的には損失につながりやすい”高リスク”なカードのどちらかを選ばせるというもの。

健常者は「高リスクなカードは嫌な予感がする」という感情が働くことで低リスクなカードを選択したのに対し、前頭前野に損傷がある患者はこの感情的なサインが出ないために合理的な判断ができず、高リスクであると分かっていながら後者のカードを選び続けた。

👉 「感情が未来の結果を先取りし、行動を導く」ことを実証した。

これらの研究からも、人間を含む動物は「知識があっても感情なしでは行動できない」ということが科学的に裏付けられています。

では、この行動を呼び起こすために必要な”感情”を偏桃体に刻むものは何でしょうか?

それは「経験」です。

人や動物は様々な経験をした際に「喜び」「悲しみ」「快感」「痛み」といった感情が生まれ、これらの感情の記憶は偏桃体に深く刻まれます。そしてこの偏桃体に刻まれた過去の「感情」(=経験)は、次の行動を後押しするエネルギーに変わるのです。

つまりは、頭でっかちにならずにまずやってみよう!ということ。

- 知識を得ただけ→それだけでは行動に結びつかない(これが“頭では分かっているけど行動できない状態”)

- 経験を積む→その時の感情と共に脳(偏桃体)に記憶されることで、「知識+感情の記憶」が行動を起こさせる(頭でわかっていることが行動できる!)

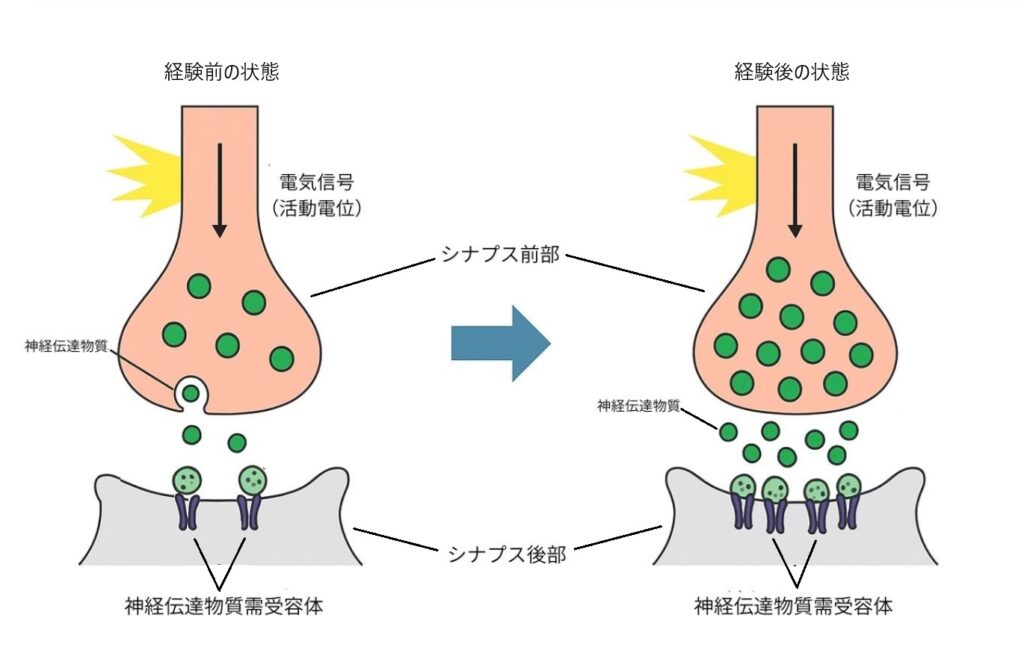

そして「経験」は偏桃体に感情の記憶を刻むだけでなく、それを繰り返すことで脳の神経細胞である”ニューロン“同士のシナプス結合を強化され、行動がよりスムーズに行えるようになります。

参考:https://www.riken.jp/press/2016/20160426_2/

(右)経験を積むことでシナプス結合が強まり、神経伝達物質の量が増えることで、行動がスムーズに行えるようになる。

例えば、自転車に乗るための過程を思い出してみると、最初はバランスを取ることが難しく「頭で考えて」操作していたはずですが、何度も転んで経験を重ねるうちに、気づけば無意識に乗れるようになっていたと思います。

これは”自転車に乗る”行動(経験)を繰り返すうちに、その行動を行うための神経回路が強化されたということです。

そして、これはトレーニングにも同じことが言えます。

スクワットを始めたばかりの頃は「背中をまっすぐに」「膝はつま先より前に出さない」など、フォームを頭で意識しないとできなかったと思いますが、同じフォームを繰り返すことで、”そのフォームで行うスクワット”の動作が自然とできるようになるのです(つまり、”本能“で動けるようになる、ということ)。

筆者の経験

自分はボディビルという競技を通じて、この現象をまさに痛感したことがありました。

それは「ボディビルは順位だけが全てじゃない」ということです。

これまでも、先人方のこのような発言はよく耳にしてきましたが、正直なところボディビルを始めた頃はそんなことは綺麗事だと思っていました。私自身、大会に出る以上は順位がすべてだと思っていたからです。

実際、ボディビルを始めてからの数年間は自分の身体がみるみる成長しているのが分かり、それに伴って大会の成績も伸びていったので、その言葉の意味がよく理解できませんでした。

しかし、競技を続けて5年ほど経過した辺りから、身体の成長速度が少しずつ鈍化し、順位も伸び悩むようになってきました。自分より若い世代の選手達がどんどん成長していく中で、焦りや劣等感のようなものを強く感じるようになってきたのです。

その時、あの「ボディビルは順位だけではない」という言葉を思い出しました。

順位以外にも、ボディビルには沢山の”魅力”が詰まっているのだと。

しかし、この言葉の意味を心から理解するには、正直なところかなりの時間がかかりました。

まさに「頭では分かっているのに、心が追い付かない」状態です。

そのような苦しい状態でも、ボディビルはやっぱり好きなので、競技だけはそのまま続けました。そして大会に出るたびに勝ったり負けたりを繰り返し、その中で「楽しい」「嬉しい」「悔しい」「羨ましい」といった様々な”感情”を経験してきました。

その積み重ねの中で、ようやく最近になって「順位だけが全てじゃない」という言葉の真意が分かってきた気がします。多分、私の偏桃体には、大会を通して得た過去の様々な感情の記憶が、いくつも重なりあって刻み込まれているのでしょう。

今でも順位によって感情が動くことはあります。勝ったら嬉しいし、負けたら悔しい。

ただ、順位だけではなく「自分が決めたテーマや目標に向かって挑戦すること」や「仲間とのつながり」をこれまで以上に大切にできるようになったのは、”経験“を積んだからこそ得られた気づきなのだと思います。

まとめ

頭で理解してもその通りに行動に移せないのは、人として当たり前の現象です。

それは意思の弱さではなく、脳の構造によるものなのです。

本やYouTube等で知識を得るだけでは、本当に習得したことにはなりません。

どんどん挑戦・継続してそれを“経験”にステップアップさせましょう。

失敗してもいいんです。

その失敗の記憶が”悔しい”という感情と共に脳に記憶されることで、本当の意味で理解することができるのですから。

経験を通して初めて知識は”本能“に変わり、行動が変わります。本能で動けるようになってしまえば、ハードなトレーニングや過酷な減量も楽になると思いませんか?

今回解説した「知識だけでは意味がない。経験(やってみること)が大切」というテーマは、トレーナーという職業にも通じると思います。

これからやってくるAI時代に必要とされるのは、単なる知識の提供ではなく、実際の経験から得られる指導力です。詳しくは以下の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

コメント