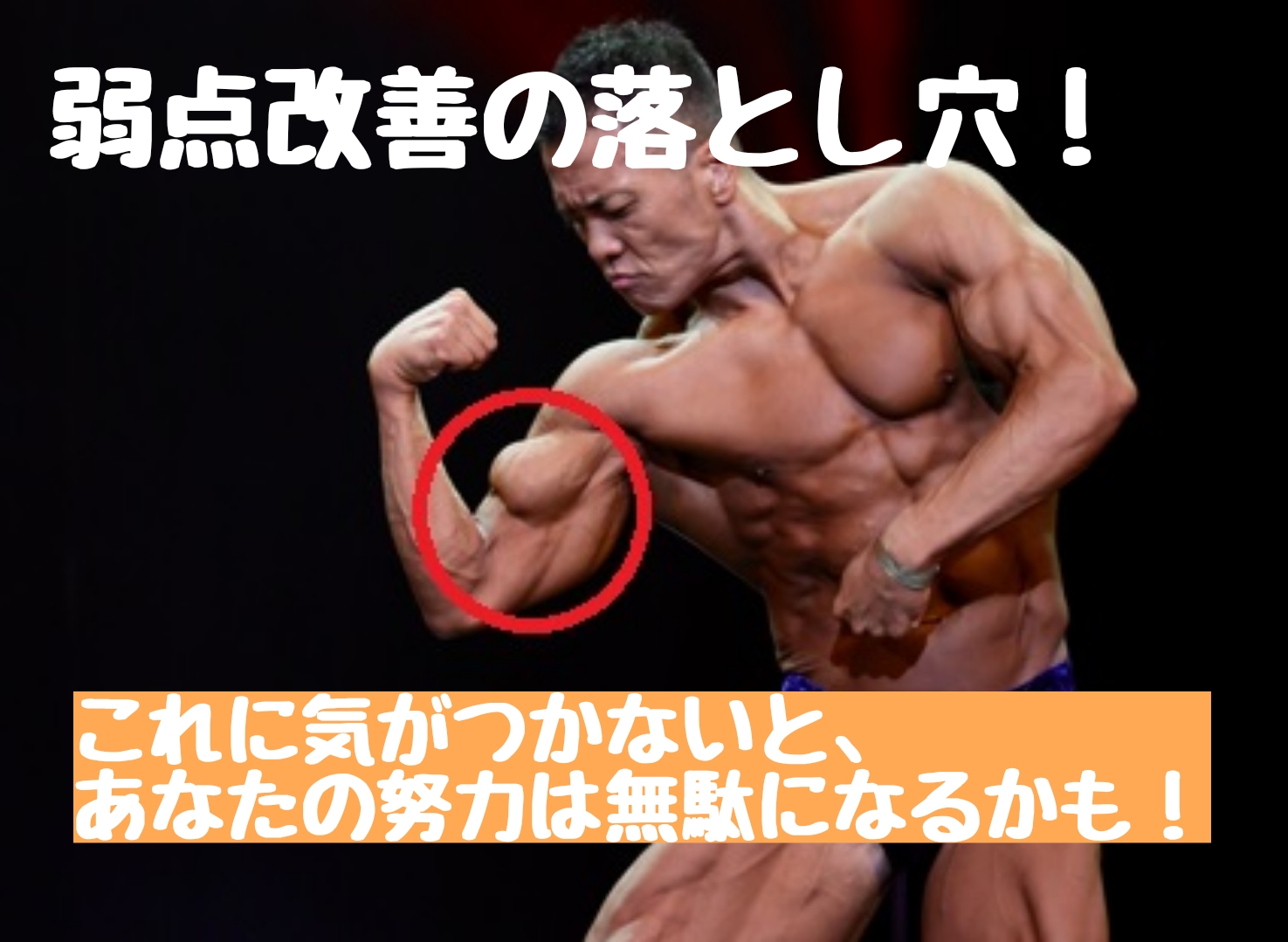

ボディビルでは「弱点を改善することが大事」とよく言われます。

しかし、その言葉をただ鵜呑みにして努力しても、それが必ずしも成果に繋がるわけではありません。なぜなら、弱点には改善できるものと改善できないものがあるからです。

今回は私のこれまでの経験を元に、弱点改善に取り組む際の注意点について触れてみたいと思います。

🌟 この記事はこんな方にオススメ!

- ✅ 弱点の改善に取り組んでいる人

- ✅ 大会の成績を伸ばしたい人

- ✅ 弱点がなかなか改善できずに悩んでいる人

改善できる弱点とは?

改善できる弱点とは、トレーニング内容や種目選択によって発達させられる部位です。

例えば、胸の上部が弱い場合はインクラインプレスを取り入れる、上腕三頭筋の張り出し(長頭)が弱い場合はフレンチプレスを増やすなど、これらは工夫によって改善が可能です。

改善できない弱点とは?

一方で、筋腹の長さや骨格のフレームによる弱点は、どれだけ努力しても大きくは変えられません。

分かりやすい例で言えば腹筋の形ですね。腹筋の形は生まれ持って決まっているので、いくら腹筋を鍛えたところで、その形を変えることはできません。

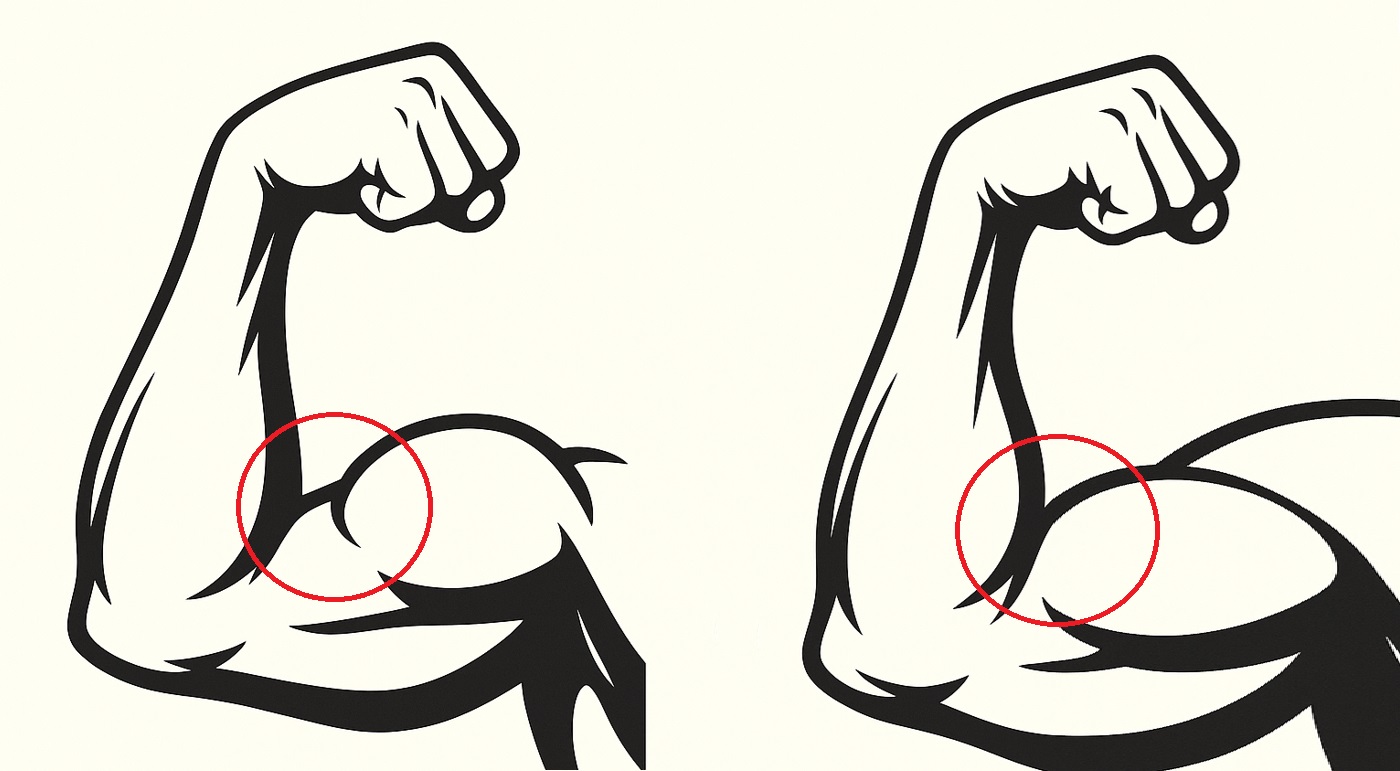

また、上腕二頭筋の筋腹が短い人はピークは出やすい反面、全体の厚みやボリューム感が出にくく、ダブルバイセップス時に前腕との隙間が目立ってしまう傾向があります。

(右)筋腹が長いタイプ。全体的なボリューム感はあるが、ピークが出にくい。

この場合、いくら上腕二頭筋を鍛えても前腕との隙間を埋めることはできません。

こうした「改善できない弱点」を克服しようと無理をしても、努力が報われない可能性は大きいのです。

改善できない弱点には、どうアプローチすべきか?

では、改善できない弱点はそのまま諦めなければならないのかというとそうではなく、別のアプローチ(別の角度から考える)が必要ということになります。

例えば、上記の上腕二頭筋では、全体的なボリューム感を求めるのではなく、強みであるピークを作るようなトレーニングを重視し、前腕(特に腕橈骨筋)も同時に太く鍛えることで、ダブルバイセップス時の隙間を埋めるというアプローチが必要になります。

私の場合

私自身、バックダブルバイセップスで背中の広がりが弱いことを長年の課題としてきました。

その克服のために、チンニングやワイドグリップのラットプルダウンなどの広がりを作るようなトレーニングを重視して取り組んできました。

しかし、重量やフォームを工夫しても、その努力の割に効果は限定的でした。

原因は明確で、私の広背筋は下図のように停止部が高く(脇に近い位置にある)、筋腹が短いため、広がり狙いで広背筋の上部を鍛えたところで大きく発達させることが難しかったのです。

つまり、私の場合は広がりを重視する”広がりタイプ”ではなく、厚みを重視する”厚みタイプ”だったのです。これからは無理に広がりを追わず、ロウ系やアンダーグリップ種目を中心にして、厚みで勝負する戦略に切り替えていきたいと考えています。

また、私は上腕二頭筋の筋腹も短いので、ピークは高いのですが、どうしてもダブルバイセップスを取った時に前腕との隙間が空いてしまいます。しかも前腕までもが細いため、余計に隙間が空いてしまい、腕のボリューム感がないことに悩んでいました。

今まではこの隙間を埋めるために、腕橈骨筋も必死に鍛えていましたが、以下の写真のように腕橈骨筋の筋腹までも極端に短く(特に右腕)、いくら鍛えても効果をあまり感じられずにいました。

こちらも、これからは方針を転換し、屈筋群にフォーカスすることで前腕のボリューム感を出していきたいと思っています(隙間が出るのは仕方ないと割り切り、屈筋群で前腕を太くする)。

これらの経験と考察から、「改善できる弱点」と「改善できない弱点」を切り分け、「改善できない弱点」に時間や労力を注ぐよりも、他の手段(改善可能な方法)で補う方がはるかに効果的だということに気がつきました。

まとめ

「弱点を改善する」という言葉をそのまま受け取るのではなく、まずはその弱点が改善可能なのか、骨格的に不可能なのかを自己分析することが重要です。

「改善可能な弱点には努力を集中し、改善不可能な弱点は別の方法で戦略を立てる」

この切り分けこそが、トレーニング効果を最大化し、大会で勝つための最短ルートだと私は考えます。

今後はこの戦略の切り替えを実践し、その結果がどう変わったのかも発信していく予定です。

「気づき → 実践 → 結果」をリアルに共有していきますので、ぜひ次回も読んでいただけると嬉しいです。

コメント