こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。

停滞期を打破する解決策として「種目の順番を変える」ことは、皆さんにも経験のあることだと思います。ただ、この「順番を変える」ことは何もマンネリ打破だけに有効な手法ではありません。

今回は、フォームと効かせ方を再確認するための仕掛けとして順番を変える――その重要性を自分の実体験からまとめました。

きっかけ:順番を変えたら「本当に効いている部位」が見えた

自分は大腿四頭筋の中でも外側広筋が弱点なので、レッグエクステンションを主に外側広筋狙いの種目として行っていました。

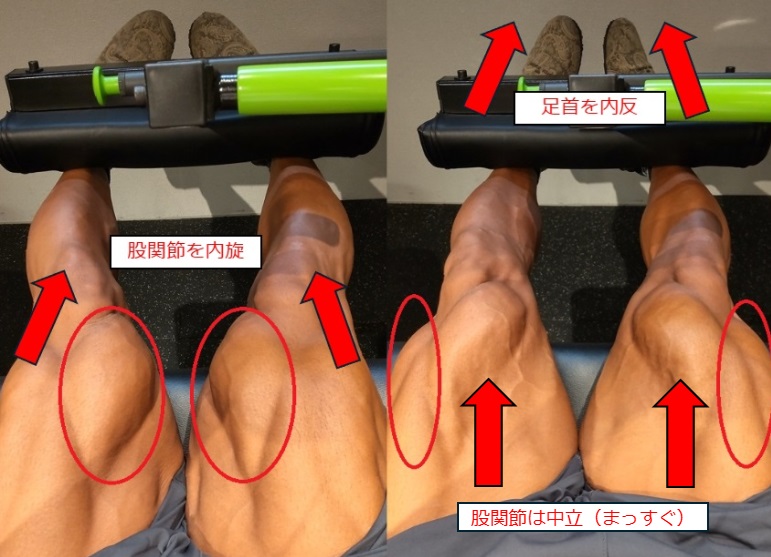

解剖学的に、股関節を内旋させた状態でのレッグエクステンションは外側広筋に入りやすいと言われているので、その通りにやっていました。

しかし、いつもトレーニング終盤に行っていたこの外側広筋狙いのレッグエクステンションを、先日は第1種目に持ってきたところ、これまで「外側広筋に効いている」と思っていたこのフォームが、自分の場合は内側広筋に入っていたことに気がついたのです。

そこで、どうやれば外側広筋に入りやすいのかを試行錯誤してみたところ、股関節は中立で足首を内反させ、外側に向かって脚を挙上しようとした時に、明確に外側広筋に刺激が入ることが分かりました。

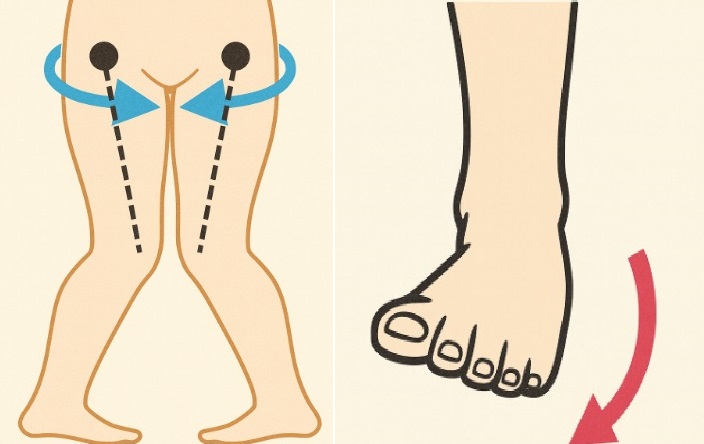

- 従来:股関節を内旋させて「外側広筋狙い」のつもり → 実際は内側広筋に入りやすかった

- 今回:股関節は中立、足首を内反(=親指側を上げるイメージ) → 明確に外側広筋へ

右:足首の内反(親指側を上げるように足首を内側に傾けた状態)

なぜ今までそれに気が付かなかったのかと言うと、トレーニング終盤の疲労状態で感覚が鈍っていたから。フレッシュな状態で第1種目に置くことで、効きの“真実”がクリアになったのです。

なぜ「順番変更」が気づきを生むのか

「順番を変えるだけでそんなに変わるの?」と思う方もいるかもしれません。ですが実際には、以下のような理由で新しい発見が得られやすいのです。

- 神経系がフレッシュな状態:第1種目は収縮感・張力感の微差が分かる。

- 局所疲労の影響が少ない:終盤は他筋の疲労やパンプで“効いてる風”に感じやすい。

- 思い込みの検証ができる:「このフォーム=この部位に効く」は、順番を変えると覆ることがある。

外側広筋に効かせやすかったフォーム(今回の体験)

実際に外側広筋に入りやすかったのは、次のようなフォーム設定でした。参考までに挙げておきます。

- 股関節:中立(骨盤は立てて座面にしっかり密着)

- 足首:内反(親指側をやや上げる)

- 動作軌道:挙動時の軌道は真っ直ぐだが、意識としてはわずかに外向きに開く(股関節外転)イメージで行う

- スピード:トップで1秒静止し、外側広筋の収縮感を確認

- 負荷:まずは軽〜中重量で“感覚の精度”を優先

右:股関節は中立で足首のみを内反したフォーム。この状態で外向きに開くイメージで行うことで外側広筋への刺激が強くなった。

効き方を「再確認」のための実践ステップ

フォームの効き方を再確認するための具体的なステップとして、以下の流れで実践してみると良いでしょう。

- 検証したい種目を第1種目に置く(例:レッグエクステンション)。

- 2〜3セットは軽めにして、収縮点・張力の移動を丁寧に観察。

- 狙う部位の2パターンを比較する(例:股関節中立+足首内反 vs 股関節内旋+足首フラット)。

- 各パターンでどう効いたか記録をつける。

- 翌週も同様に実践し、再現するか確認する。

他の種目でも試してみよう

今回は私の例としてレッグエクステンションを取り上げましたが、このような検証は他の種目に対しても取り入れることができると思います。同じ種目でも握り方や手幅を変えてみたり、あるいは効き方が似ている種目同士で、どちらが自分の目的により適しているかを試す良いきっかけになるかもしれません。

以下ではいくつか例を挙げていますが、これらも実際に自分の体で試し、本当に自分の目的にあった方法かを試してみると良いでしょう。

ベントオーバーロウ:オーバーグリップ vs アンダーグリップ

一般論:手幅にもよりますが、一般的にオーバーグリップでは肘が外に開きやすいため、僧帽筋中部〜後部や広背筋上部~中部に効きやすく、背中全体の「厚み」を重視した方法になります。

一方、アンダーグリップでは肘が閉じやすく、肩が下がりやすいため僧帽筋下部や広背筋中部~下部に効きやすく、上腕二頭筋の関与も増えやすいと言われています。

【チェック方法】

オーバーグリップvsアンダーグリップや手幅ごとにそれぞれの効き方を試してみる。

引く肘の通り道(外/体側)と、刺激の入る位置(肩甲骨まわりや広背筋のどの辺りに刺激が入るか)を意識して比較をすると良い。

ラットプルダウン:オーバーグリップ vs パラレルグリップ vs アンダーグリップ

一般論:オーバーグリップは肩関節の外転+下制が強調され、広背筋の上部や外側に効きやすく、「広がり」を目的とした場合が多いです。一方、パラレルグリップは肘を体側に引きやすく、肩関節の伸展が出やすいので広背筋が収縮しやすく、広背下部〜中背部の「厚み」寄りに入る人が多いです。アンダーグリップでは肩関節が外旋し肩甲骨が下制しやすいため、広背筋の中部~下部に効きやすいです。

これもグリップの仕方で広背筋の上部・中部・下部のどの辺りに刺激が入りやすいのか、また大円筋など他の部位に対する効き方はどうか、等をチェックすると良い。

アームカール:スパイダーカール vs コンセントレーションカール

一般論:どちらも収縮感を得やすく、上腕二頭筋のピークを作るのに有効な種目です。手首を回内気味で行うと長頭、回外気味で行うと短頭に効きやすいと言われています。

【チェック方法】

スパイダーカール、コンセントレーションカールでそれぞれの効き方(収縮感)を試してみる。また、それぞれの種目において手首の角度(回内・回外)を調整し、短頭側/長頭側どちらに効いているかも試してみると良い。

まとめ:順番は「気づきの装置」

トレーニングの順番を変える目的は、何もマンネリ打破だけではありません。狙い通りに効いているのかを再確認し、方法を改善するための装置として使うこと。今回の気づきで言えば、股関節の内旋ではなく、足首の内反が外側広筋にハマったということです。

伸び悩みを感じたときこそ、まずは「順番の変更」→「感覚の検証」→「記録をつける」の3ステップ。これだけで、思わぬ改善のヒントが見つかると思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。

コメント