トレーニングを続けていると、つい「もっと」「まだいける」とアクセルを踏みがちです。ですが、休養を軽視すると心身が慢性的に疲弊し、オーバーワーク(やり過ぎ)が長引くと、パフォーマンスもメンタルも下がるオーバートレーニング症候群に陥ることがあります。この記事では、私の実体験を交えながら、症状の見分け方と予防・対処法をまとめました。

オーバートレーニング症候群とは?

オーバートレーニング症候群(OTS)とは、過度なトレーニングや休養不足が続くことで、心身が慢性的に疲弊してしまう状態のことです。一時的な筋肉痛や疲労とは異なり、数週間〜数か月単位で回復が遅れ、パフォーマンスの低下・メンタル不調・ホルモンバランスの乱れなどが現れるのが特徴です。

具体的には、以下のような問題が起こります。

- いくら休んでも疲労感が抜けない

- 睡眠の質が落ち、寝つきが悪かったり夜中に何度も目が覚める

- トレーニングの重量や回数が伸びないどころか下がる

- 気分が落ち込み、モチベーションが下がる

- 血液検査ではテストステロンや甲状腺ホルモンが低下することもある

実際に、サッカー日本代表GKの権田修一選手や柔道の原沢久喜選手も、過去にオーバートレーニング症候群に苦しんだことを公表しています。トップアスリートですら陥るものなので、「自分は大丈夫」と油断しないことが大切です。

オーバートレーニングとオーバーワークの違いは?

オーバーワークは日常会話でよく使われる「やり過ぎ」「練習量が多すぎる」状態の総称です。一方でオーバートレーニング症候群は、過度なトレーニングや休養不足が続いた結果、数週間〜数か月に及ぶパフォーマンス低下・睡眠障害・メンタル不調・ホルモン変化などが慢性的に現れる状態を指します。

- オーバーワーク:一時的な過負荷・疲労蓄積のことも多い(数日〜短期間で回復することがある)

- オーバートレーニング症候群:症状が慢性化し、回復に長期の休養が必要になる臨床的な状態

つまり、オーバーワークを放置するとオーバートレーニング症候群に発展し得ると考えると分かりやすいです。

私の体験:過度な追い込みが引き起こした悲劇

ここからは、私自身が実際に経験したオーバートレーニング症候群についてお話しします。

私はボディビル競技に向けて、週5日・1日5時間のトレーニングを数年間続けていました。

当時は「強くなりたい」「勝ちたい」という思いだけで突っ走り、身体や心の声を無視していたのです。

その結果、次のような症状が現れました。

- 睡眠障害:夜中に何度も目が覚め、寝てもすぐに目が冴える。

- メンタルの不調:トレーニングへの情熱が消え、気分が落ち込み、無気力に。

生きている意味が分からなくなり、生きることすら辛く感じる日もありました。

- 身体の不調:呼吸が浅くなり、便秘が悪化。全身が常に重だるい。

- パフォーマンス低下:重量が伸びず、全力を出そうとしても力が入らない。ポージング練習時にはついに立っていられなくなり、座り込んでしまうこともありました。

最終的に2022年は大会直前で出場を辞退することに。血液検査では遊離テストステロン値が60歳男性レベルまで低下していました。

「やればやるほど強くなる」

そう信じていた自分に突きつけられたのは、真逆の現実でした。

この経験を通じて私は、**「追い込みすぎは逆効果」**であり、トレーニング以上に「回復」が大切だということを身をもって学びました。

こんな症状にご注意

オーバートレーニング症候群は、最初は小さなサインから始まります。

「ちょっと疲れてるだけ」と思って放置すると、気づかないうちに深刻化してしまうこともあります。以下のような症状に心当たりがある方は、注意が必要です。

身体面のサイン

- いくら寝ても疲れが抜けない

- 夜中に何度も目が覚める、寝つきが悪い

- トレーニングの重量や回数が明らかに落ちている

- 筋肉痛や疲労が長引く

- 便秘や食欲不振など消化器の不調が続く

精神面のサイン

- トレーニングへの意欲が消える

- 気分が落ち込み、集中力が続かない

- 「何のためにやっているのか分からない」と感じる

- 以前楽しめていたことに興味が持てない

これらの症状が一つでも強く出ている場合は、すでにオーバートレーニングに踏み込んでいる可能性があります。「休むのもトレーニングの一部」 と考えて、早めに対処することが大切です。

▶オーバートレーニングの兆候については以下でも詳しく説明しています。

予防のためにすぐできること

オーバートレーニング症候群は、一度陥ると回復に長い時間がかかります。

だからこそ、日頃の予防が何よりも大切です。ここでは私が実際に効果を感じた4つのポイントを紹介します。

1. 質の高い睡眠を確保する

回復のカギは「眠り」。睡眠時間の長さだけでなく深さが重要です。

▶ 詳しい方法は以下で解説しています。

2. 定期的に身体をケアする

トレーニングを重ねるほど、筋肉や関節には疲労が溜まっていきますが、それを放置するとオーバートレーニングに直結します。

セルフケアグッズを取り入れると、回復スピードが大きく変わります。

ここでは、私が実際に使っているものを紹介したいと思います。

【骨盤職人】

骨盤職人はジムや整骨院などにも置かれていたりするのでご存知の方も多いかもしれませんね。腰や背中など自分の手が届きにくいツボに寝ながら突起を押し当てるだけで簡単にマッサージできて、とても気持ちがいいです。

【マッサージガン】

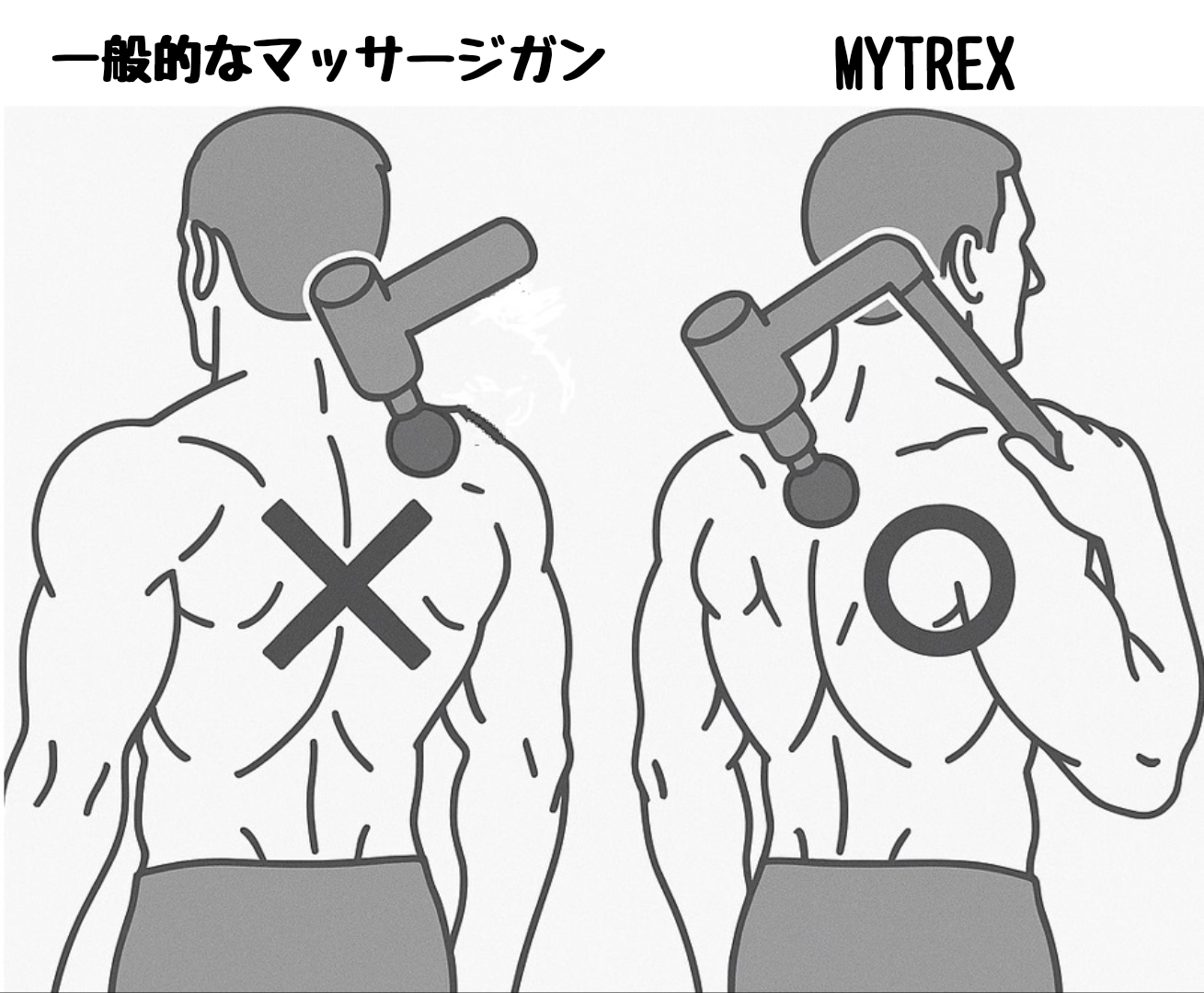

私は「MYTREX」というメーカーのマッサージガンを愛用しています。最大の特徴はハンドルが伸縮でき、振動部の角度が調整できること!

| 項目 | 一般的なマッサージガン | MYTREX REBIVE |

|---|---|---|

| ハンドルの長さ | 固定(短い) | 伸縮可能(届きにくい部位に当てやすい) |

| ヘッド角度 | 固定(まっすぐ) | 角度調整可 |

| 届きにくい部位 | 後頭部・肩甲骨は届きにくい | 後頭部・肩甲骨にも直接アプローチ |

| 振動数 | ~約3,000回/分 | ~約3,200回/分 |

| 目安価格 | 1.5~3万円 | 約2万円 |

👆こちらの比較表のように、MYTREXはハンドルの長さや振動部の角度を調節できるので、後頭部や肩甲骨周りに直接アプローチすることができます。

3. 追い込みすぎない

常に100%ではなく、「前回の自分を少し超える」を目安に。調子が悪い日は迷わず軽めのトレーニングに切り変えるようにしましょう。

常に100%で追い込み続けるとオーバーワークを招きやすくなります。

▶ じゃあどれくらい追い込めばいいの?と思った方は、オーバーワークを避ける負荷コントロールで解説していますので参考にしてみてください。

4. トレーニングを楽しむ

トレーニングが「義務」に変わった時が危険です。義務感でやるのではなく、楽しむぐらいのモチベーションで取り組みましょう。

▶ 高いモチベーションを維持する方法については以下の記事を参考にしてみてください。

発症したらどうする?

もしオーバートレーニング症候群に陥ってしまったら──

一番大切なのは 「とにかく休むこと」 です。

これは単なる疲労とは違い、数日休んだ程度では回復しません。

数週間、場合によっては数か月単位での休養が必要になることもあります。

軽度の場合

- トレーニングをいったん完全停止する

- 睡眠を最優先で確保する

- 軽いストレッチや散歩程度に留め、身体をリラックスさせる

重度の場合(以下に当てはまるとき)

- メンタルの落ち込みが強い/不安感が強い

- 眠れない日が何日も続く

- 呼吸・食欲・日常生活に支障が出ている

このような場合は、医療機関(内科・心療内科・スポーツドクター)を受診してください。

血液検査をすれば、ホルモン値や自律神経の状態を確認でき、正しい診断を受けられます。

大切なのは、「焦らないこと」。

休むことは「逃げ」ではなく、次に強くなるための準備期間です。

まとめ

オーバートレーニング症候群は、誰にでも起こり得るものです。

私自身も痛い経験をしましたが、その中で学んだことはシンプルでした。

-

休養はトレーニング以上に大切

-

睡眠やセルフケアは軽視してはいけない

-

義務感で追い込みすぎず、楽しみながら続けることが最強の予防法

もし少しでも「おかしいな」と感じたら、勇気を持って休んでください。

トレーニングは一生続けられるもの。無理をして燃え尽きてしまうのは本末転倒です。

オーバートレーニングを避けながら、楽しく、長く、強く成長していきましょう。

▶ 関連記事:

コメント