こんにちは、腹筋がカニの裏の人(プロフィールはこちら)です。

減量後半。

それは、筋トレをしている人にとって最も苦しい時期。

体力は落ち、空腹感に襲われ、そして筋力がガクッと下がっていく──。

…そう思っていた時期が、私にもありました。

でも、今シーズンの減量は違いました。

筋力は落ちなかった。むしろ、種目によっては向上したんです。

これは偶然ではありません。

「コンディショニング」「戦略的トレーニング設計」「回復の見直し」を意識したことで、今年40歳になる自分でも、減量中のトレーニング強度を高く維持することができました。

この記事では、実際に私が行った【減量末期でも強度を落とさなかった7つの工夫】を、実体験ベースで紹介します。

🌟 この記事を読んだらわかること

- ✅ 減量期でもトレーニング強度を落とさないためのコツ

- ✅ 減量期にハイボリュームでやるとどうなる?

- ✅ 減量期に最適なトレーニングボリューム

- ✅ 減量を支えるコンディショニング方法

- ✅ 減量中にやってはいけないNG行動

![]()

味にもこだわりがあり、50種類以上のプロテイン【Myprotein】

種目の優先順位を再設計した

減量後半は「どれだけ疲れを溜めずに、成果の出る刺激を入れられるか」がカギになります。

そこで私は、アイソレート種目などの“効かせる種目”よりも、コンパウンド種目などの“出力を要する種目”を優先しました。

たとえば脚トレ。

以前はレッグエクステンションやレッグカールを多めに入れていましたが、今回はスクワット系やレッグプレス系の種目を中心に構成。

重量を扱う種目を優先することで、神経系への刺激が維持され、強度の「ベース」を落とさずに済みました。

セット数を絞ることで“逆に”強くなった部位がある

意外だったのは、トレーニングボリュームを減らした部位の方が、むしろ強度が上がっていったという事実です。

具体的には以下の部位:

- 脚(前後)

- 臀部(グルート)

- 上腕(二頭・三頭)

- 腹筋

脚や臀部、腹筋に関してはもともと自分の中で強い部位だったこと、そして上腕に関しては、もともと弱い部位ではあったのですが、某トップボディビルダーがセット数を減らして逆に太くなったという意見を参考に、減量に入る前のオフシーズンの頃から、意図的にセット数を落としていました。

脚に関しては、前と後に日を分けてそれぞれ週に12〜15セット、上腕に関しては二頭10セット、三頭12セット、腹筋に至ってはわずか2セットのみ。

にも関わらず、減量中でも挙重量やレップ数が向上していき、先日の大会(東京選手権)を振り返っても、昨シーズンより明らかに筋量が増えていたのです。

ハイボリュームで逆に筋量が落ちた部位もある

一方で、今シーズンの減量ではハイボリュームが裏目に出た部位もありました。

それは以下の3部位:

- 胸

- 背中

- 前腕

これらはもともと自分にとっての弱点部位で、普段から「追い込まなきゃ」という気持ちが強く、減量中もつい高強度+高ボリュームでトレーニングしてしまっていました。

また、「脚(前)→胸→背中→脚(後)→肩→腕」の6分割で回していたのですが、弱点であった胸や背中は肩や腕の日にも1〜2種目を加えていたのです。

結果的に、胸、背中ともに週30セット程度やっていたと思います。

前腕は上腕や背中など様々なトレーニングでも使用する部位ですが、それに加えて前腕に特化したトレーニングも週15セット程行っていました。

しかし結果的に、ボリュームに対しての回復が追いつかず、むしろ筋量が落ちてしまったように感じています。

減量中はアンダーカロリーの状態。

そこに過剰な刺激を加えると、逆に筋肉が削れていってしまう。

この経験は、今後のトレーニング設計にも大きな教訓になりました。

「ボリュームを減らす=サボる」ではなく、「ボリュームを減らす=守る」

この意識がとても大切だと気づかされました。

オーバートレーニングから抜けたからこそ得られた回復と強度

これは先ほどの内容とも関係しますが、今シーズンの自分は、昔よりボリュームを減らしたといっても、いまだにオーバートレーニング気味だったと思います。

- 毎回全力で効かせようとしすぎる

- 弱点部位は週2でトレーニングする

- 「ハリ=効いている」と思い込み、追い込み続ける

それ以来、自分は弱点部位についても意図的にボリュームを落とし、回復を優先した結果、神経系も筋出力も戻ってきたのを実感しました。

中でも特に筋量が落ちてしまった胸については、それ以来「筋肉に張りが戻ってきた」「疲労感なくトレできる」という感覚が戻り、それが今では強度向上と筋肉量維持につながりつつあります。

コンディショニングを最優先にした生活習慣

今年40歳になって痛感するのが、「頑張ることより、整えることがパフォーマンスを作る」という事実。

そのため、今シーズンは以下のような生活習慣を徹底しました:

▶ 睡眠

- 最低8時間を死守

- 起床・就寝時間を固定

▶ 朝の光&軽い散歩

- 体内時計を整え、テストステロンの分泌を促すために毎朝20〜30分のウォーキング

▶ 入浴と筋温管理

- シャワーで済まさず、なるべく入浴をして深部体温を上げて寝つき向上

- 隣駅のゴールドジムに大浴場があったので、有酸素運動ついでにジムまで30分ほど歩き、入浴してまた歩いて帰る日を週に2、3日設ける

- トレ前はしっかりウォームアップして筋温を高める

▶ ストレス管理

- 休日の予定を詰めすぎない

- 自然に触れたり、感覚を取り戻すような“余白時間”を確保

▶ マッサージガンでの首まわりのケア

今シーズン、個人的に非常に効果を感じたのが首〜僧帽筋周辺のリリースです。

トレーニングや仕事で疲労が溜まると、無意識に首が硬直してきます。

特に日々ハードにトレーニングをしているボディビルダーの首には、想像以上に負担がかかっているもの。

しかし、ここは交感神経・副交感神経の切り替えや、中枢神経系の活性と深く関わる部位でもあります。

自分はトレーニング前後や寝る前などに、マッサージガンで首・後頭部・肩甲挙筋あたりを重点的にケアしていました。

すると、

- 睡眠の質が安定

- トレ中の集中力が高まり、筋発揮も向上

- 翌日の回復感も向上

身体がリラックスできることで、副交感神経へのスイッチが入りやすくなり、筋トレ中の発揮力や、睡眠による回復効率にも好影響があったと感じています。

「減量中は交感神経優位になりがち」だからこそ、こうした首まわりのケアが、地味に効いてくるというのは大きな発見でした。

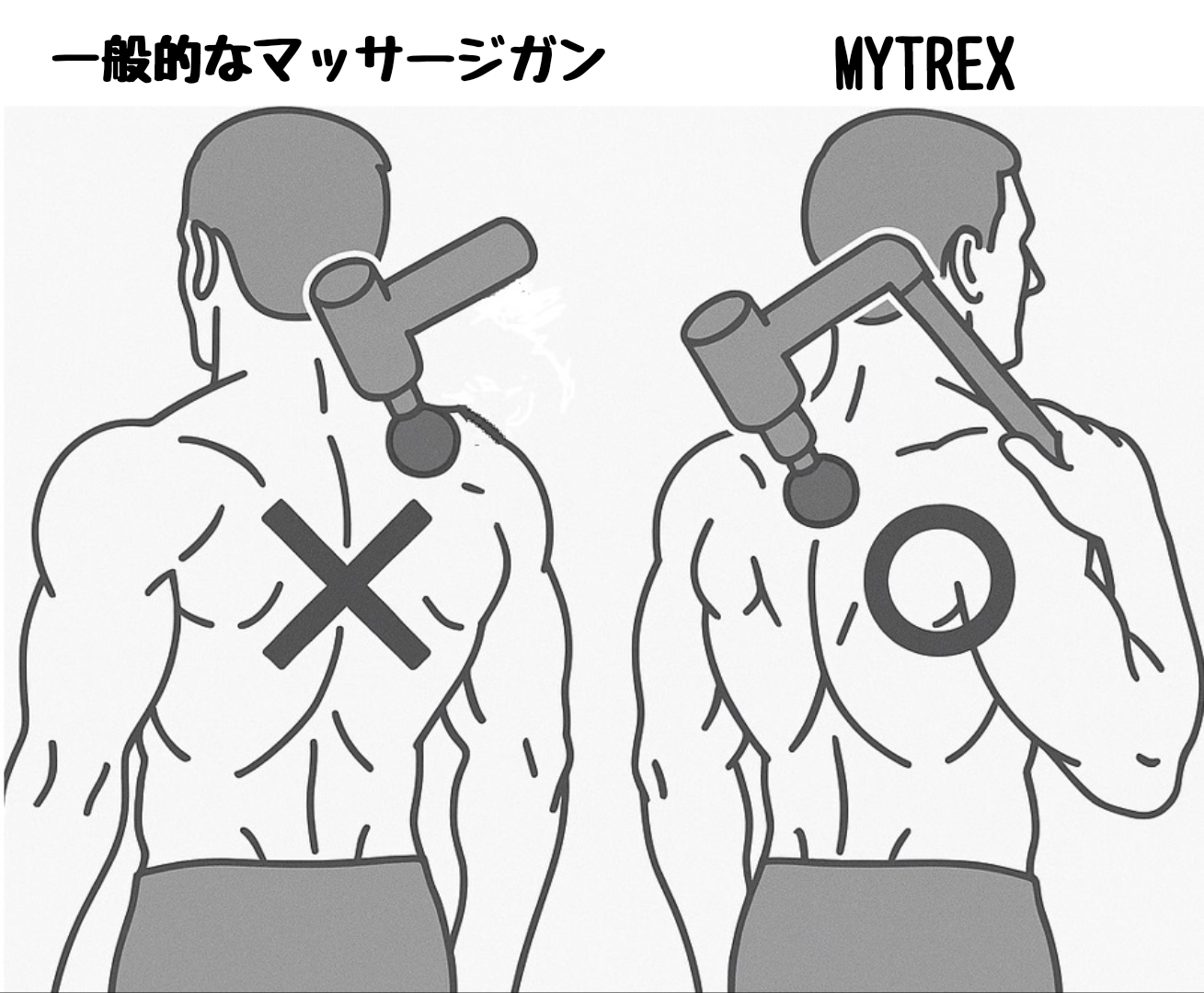

ちなみに、私は首まわりのケアに「MYTREX」というメーカーのマッサージガンを愛用しています。最大の特徴はハンドルが伸縮でき、振動部の角度が調整できること!

| 一般的なマッサージガン | MYTREX | |

|---|---|---|

| ハンドルの長さ | 固定(短い) | 伸縮可能 |

| 振動部の角度 | 固定(まっすぐ) | 自由に調整可能 |

| 届きにくい部位 | 後頭部・肩甲骨は届きにくい | 後頭部・肩甲骨にも直接アプローチ |

👆こちらの比較表のように、MYTREXはハンドルの長さや振動部の角度を調節できるので、後頭部や肩甲骨周りに直接アプローチすることができます。

▶筋膜ローラー、コンプレフロスの使用

大腿四頭筋や上腕などに対しては、トレーニング前後に筋膜ローラーやコンプレフロスを使用し、筋膜リリースや関節可動域の改善を行っていました。

これらのコンディショニングによって「トレーニングできる身体」を毎日つくることが、強度を維持する鍵になりました。

動作を“速く”ではなく“丁寧に”行った

重量にこだわりすぎず、1レップの精度・効きに徹底的にこだわりました。

- ネガティブ動作を意識的にゆっくり

- フルストレッチと収縮を確実に

- 反動を使わず、筋肉で上げ切る

減量中の筋肉はナイーブ。

だからこそ、「丁寧な刺激」が筋肉を守ってくれると確信しています。

メンタルの管理と「強くなる減量」の意識

「減量=弱くなる」は思い込みだと、今では感じています。

減量期でも、日々のケアやトレーニングの質を重視することで、筋肉は必ず強化できます。

減量中だからといって言い訳をしない。

そういう、確固たる意志を持つことが大切です。

減量=強くなれない期間ではない。

減量=“自分を整えて、試す”期間でもある。

❌ 減量中にあえて“やらなかった”こと

- HIITや夜サウナなどの交感神経刺激は避けた

- 30分以上続けての有酸素運動

- 毎日トレーニングせず、必ずオフ日を入れた(週に2日)

🏁 まとめ|減量期でも「筋肉を守り、強くなる」

今回の減量で学んだのは、

- 頑張るだけでは強くなれない

- 休ませる勇気こそが筋肉を守る

- 整えることがパフォーマンスの土台

もし今、減量末期に入っているなら、

まずは生活習慣の改善と、トレーニングを“減らす勇気”から始めてみてください。

筋肉は、きっと応えてくれます。

📌 「極限までバリバリに仕上げる方法」についてもこちらで紹介していますので参考にしてみてください!

コメント